-

都发中心简介

都发中心简介

-

水利工程简介

水利工程简介

-

详细资料

详细资料

-

灌区概况

灌区概况

四川省都江堰水利发展中心是都江堰灌区省管工程的运行管理单位,为水利厅直属的公益二类事业单位,副厅级,设22个内设机构(14个副处级机关处室:办公室、规划计划建设处、水利保护处、工程运行管理处、供水管理处、科学技术与信息化处、安全监督处、综合经营处、都江堰水利文化及灌溉遗产保护处、财务与资产管理处、纪检与审计处、人事处、党群工作处、离退休人员工作处,8个正处级灌区管理处:东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处)。

“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”。公元前256年,秦蜀郡守李冰带领川西人民,因地制宜、就地取材,用竹、木、卵石等材料建造了都江堰,成就了“水旱从人、不知饥馑”的天府之国,被称为“川西第一奇功”。它以历史悠久、布局合理、效益显著、经久不衰成为世界水利史上的一大奇迹。这不仅是我国水利史、科技史上的一座丰碑,也是人类文明史上的一大奇迹。习近平总书记称誉都江堰是“因势利导建设的大型生态水利工程,不仅造福当时,而且泽被后世”。今天的都江堰已不止是一个地名,不止是一个水利工程,而是一个人与自然和谐共生的光辉典范。

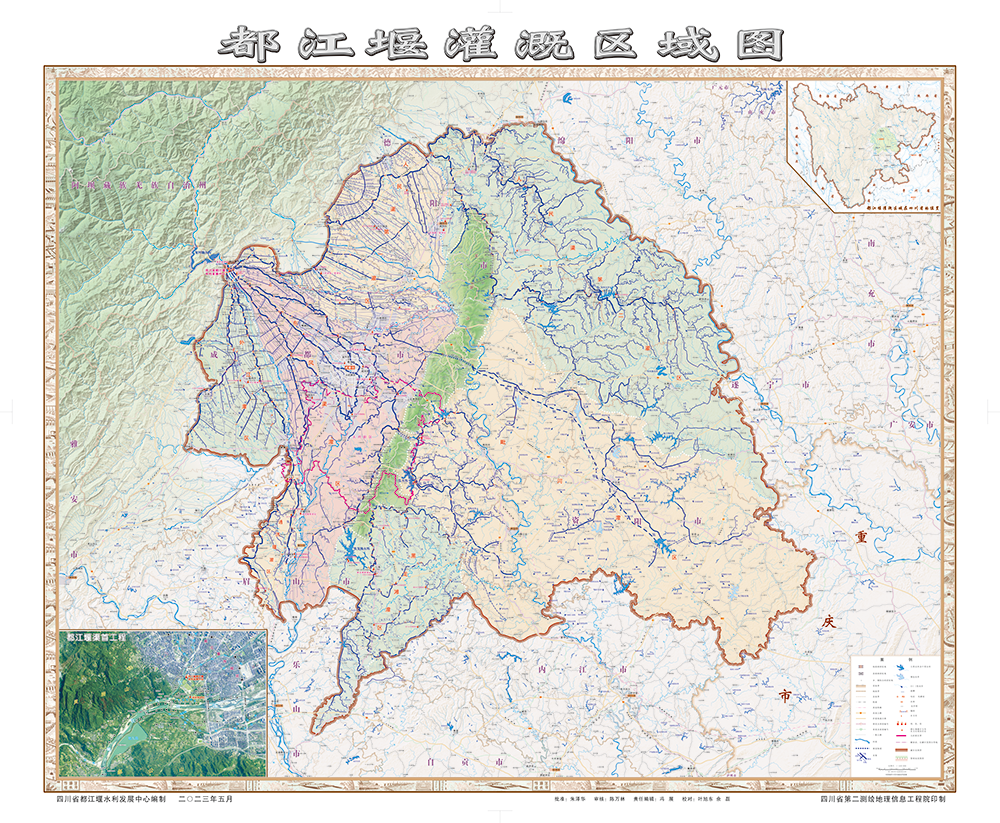

都江堰2000年列入世界文化遗产名录,2018年列入世界灌溉工程遗产名录。世界遗产委员会盛赞都江堰为“全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程”。2023年都江堰四大传统堰工技术入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。 中华人民共和国成立后,灌区得到了迅速发展。七十多年来,分期对渠首和灌区工程进行了大规模维修、改造和扩建。2021年,都江堰灌区9个省管水管单位进行一体化管理改革,整合组建为四川省都江堰水利发展中心。灌区范围从成都平原扩大到川中丘陵区共8市41个县(市、区),幅员面积达到2.86万平方公里,惠及2800万人口,灌溉面积由1949年的280余万亩发展到今天的1154.8万亩。都江堰灌区以占四川省约二十分之一的土地,提供了四川四分之一的有效灌溉和粮食产能,养育了四川三分之一的人口,集中了四川近一半的地区生产总值,为四川粮食安全、经济发展和社会稳定提供了极为重要的保障作用。

都江堰灌区由成都平原直灌区和丘陵引蓄灌区两部分构成。成都平原是以都江堰市为顶点的冲积扇,地势西北高,东南低,地面坡降5~2‰,都江堰渠首位于冲积扇顶端,引水高程为727m,成都高程约500m,金堂、新津高程分别为450m和460m。龙泉山以东的丘陵灌区,高程在450m以下,均引都江堰水自流灌溉。 岷江水源丰富。都江堰渠首岷江多年平均流量为467m3/s,多年平均径流为144亿m3,实测最大洪峰流量6400 m3/s,最小流量为82.7 m3/s。

灌区气候温和,土壤肥沃,四季宜耕,多年平均降雨量880~1250mm,年平均气温15.100C~17.400C,无霜期266~317天,年平均日照时数1071h~1356h。都江堰渠首枢纽主要由都江鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三项主要工程以及百丈堤等辅助工程组成。

1、都江鱼嘴。布置在岷江江心,将岷江分为外江和内江。它具有引水分洪、分沙之功能,历史上鱼嘴用竹笼垒筑,位置曾多次变动,元、明时期曾铸铁龟、铁牛分水,但均毁于洪流,现鱼嘴系1936年修建,1974年建外江闸时,用混凝土和浆砌卵石覆盖加固。2002年冬鱼嘴前端发现损毁,采用钢筋混凝土和混凝土砌卵石修复加固。2008年“5.12”地震,鱼嘴处出现震损,采用灌浆加固。

2、飞沙堰。是内江傍侧溢流堰,堰宽240m,堰高2.0m,具有拦引春水,排泄洪水,排沙石之功能。历史上飞沙堰用竹笼垒筑,1964年坝面改为混凝土框格,格内浆砌大卵石。都江堰“深淘滩,低作堰”治水六字诀,即指坝前的淤滩岁修时深淘见卧铁,堰顶要低作与对岸标准台顶等高。在保持飞沙堰原有功能前提下,1992年在飞沙堰尾修建了工业引水拦水闸,提高了成都市生活、工业用水保证率,增加了宝瓶口的引水量。

3、宝瓶口。是内江灌区的总进水口,平均口宽20m,开凿于都江堰创建时,左岸石刻水则共二十四划,每划一市尺,用以观测水位涨落。右岸离堆上建伏龙观,又称老王庙以纪念李冰。1965年和1970年曾两次加固宝瓶口。

三项工程布局合理,各有独特功用,又相互依存,相互制约,协调自如,联合运行,起到了“引水灌田,分洪减灾”的作用。并总结出“三字经”、“六字诀”、“八字格言”等一套治水经验,作为都江堰工程管理、维修的准则,使都江堰经久不衰。1949年以来,渠首在原三大工程基础上,先后配套修建了外江闸、沙黑总河闸、飞沙堰工业拦水闸及六大干渠分水节制闸,水量按灌区需要调配,更充分合理地利用了岷江水资源,发挥更大效益,保证了灌区经济社会各部门供水需要。

都江堰是我国古老的大型水利工程之一,它以历史悠久、布局合理、效益显著、经久不衰而闻名于世。

都江堰是蜀郡守李冰于公元前256年秦昭襄王时期率领川西人民,因地制宜、就地取材,用竹、木、卵石等材料修建的。它使成都平原“水旱从人、不知饥馑”,被誉为“天府之国”。

中华人民共和国成立后,灌区得到迅速发展,多年来,分期对渠首和灌区工程进行了大规模维修,改造和扩建。并健全了管理机构,强化用水调度,古堰与日增辉。灌区范围从成都平原扩大到川中丘陵区共七个市四十个县(市、区),灌溉面积由一九四九年280余万亩发展到现在的1154.8万亩。

都江堰灌区是四川省经济最发达的地区,也是四川政治、经济、文化的中心地带。 “物华天宝,地杰人灵”,历史上有“天府之国”的美誉。灌区内自然景观,人文景观,都市华彩及城镇风光,异彩纷呈,美不胜收,灌区水利,星罗棋布,各展风韵,各具特色,令人赏心悦目,“人民渠、东风渠、三合堰、通济堰、碧水荡波;黑龙滩、三岔湖、鲁班水库、湖光潋滟;龙泉洞穿,天工开物,灵水泉涌”。全灌区呈现出“长龙地上走,银河天际流;彩虹起深谷,高峡出平湖”的壮丽图景。都江堰用她的乳汁,哺育西蜀大地,创造了“天、地、人、水”和谐共荣的光辉典范。在人类向21世纪跨越的伟大进程中,都江堰将显示出她更加辉煌的新姿。

都江堰——中华民族智慧文明、科学创造的结晶——一世界水利史上的璀灿明珠。公元前256年秦昭襄王践位期间,郡守李冰率领蜀地各族人民创建了这项彪炳史册千古不朽的水利工程。

都江堰以其“历史跨度大、工程规模大、科技含量大、灌区范围大、社会经济效益大”的特点享誉中外、名播遐方,在 政治上、经济上、文化上,都有着极其重要的地位和作用。

调整干渠,改造旧渠系。1953年将外江右岸羊马河、黑石河、沙沟河三条干渠并在沙黑总河引水;1957年将左岸江安河并在内江走马闸右建闸引水,杨柳河并在江安河引水。灌区陆续了兴建各干渠分水节制闸,调整了配套部分支渠。1970年至1971年对平原灌区支渠口以下渠系工程进行了改造,调整了支渠的灌区范围,缩短了流程,1974年修建外江闸,1992年又建飞沙堰工业拦水闸。给工程管理、水量调配,综合利用地下水,回归水创造了良好条件。

扩大灌区。1953年起,先后修建了人民渠1~4期工程,扩灌167万亩;东风渠1~4期工程,扩灌111万亩;三合堰工程,扩灌西河、三合堰61万亩;牧马山干渠工程扩灌14万亩。通济堰灌区扩大到52万亩。到20世纪60年代,都江堰已控灌成都平原679万亩。70年代,“三穿龙泉山”引岷江水控灌川中丘陵区农田459万亩。其中:人民渠5~7期工程控灌农田233万亩,东风渠5~6期控灌农田226万亩。

灌区扩(改)建和续建配套与节水改造。1986年至1990年灌区进行了第一期扩(改)建工程,按总体规划扩(改)建人民渠1~3期干渠,红岩渠、府河等干渠117km和石堤堰、东风渠进水枢纽的改造配套。1991年开始继续进行第二期扩(改)建工程,对人民渠六期、东风渠等重点工程进行扩(改)建。1986年至1995年都江堰灌区扩(改)建工程共完成渠道(建筑物)整治159km,累计投资15688万元。

1996年开始,灌区启动了续建配套与节水改造工程建设,以渠道防渗、解决输水干渠“卡脖子工程”和灌区续建配套为重点,建设人民渠、东风渠两条高速输水通道,并动工兴建遂宁大英继引工程和井研两个补水灌区工程,扩灌农田48 万亩。1996年至2020年续建配套与节水改造工程共完成渠道(建筑物)整治1086km,累计投资309425万元

紫坪铺水利枢纽开工建设。2001年3月29日,在都江堰渠首以上3.8km的岷江河段,开工兴建都江堰水源工程-紫坪铺水利枢纽,工程于2006年建成投入运行,该工程的兴建为都江堰灌区扩灌毗河供水工程,扩灌农田300多万亩,实现都江堰终期灌溉1519万亩农田提供了水源条件,同时将增加枯水期成都市环境用水,汛期削减岷江(金马河段)洪峰流量,减轻灾害损失。

灌区工程:截止2023年,包括在建渠道,共有干渠及分干渠126条3886公里;万亩以上支渠287条3356公里;万亩以下支渠477条3064公里;农渠长约32971公里;灌区共有大型水库3座,中型水库28座,小型水库348座灌区。